「外国人労働者を自社の戦力として受け入れたい」と考えている企業も多いと思います。しかし、最初の外国人労働者をどのように受け入れるのかわからず、戸惑っているところもあるのではないでしょうか。

今回は、外国人労働者の受け入れが増えている背景について解説するとともに、受け入れの流れ、企業がすべき準備など、外国人労働者の受け入れに関する基礎知識について解説します。

外国人労働者の雇用が増えている理由

外国人労働者の雇用は年々増加しており、身近で外国人労働者を目にするようになった方も多いのではないでしょうか。

実際、日本において外国人労働者はどのくらい増加しているのでしょうか。統計の数値から分析します。

日本で働く外国人労働者は増加中

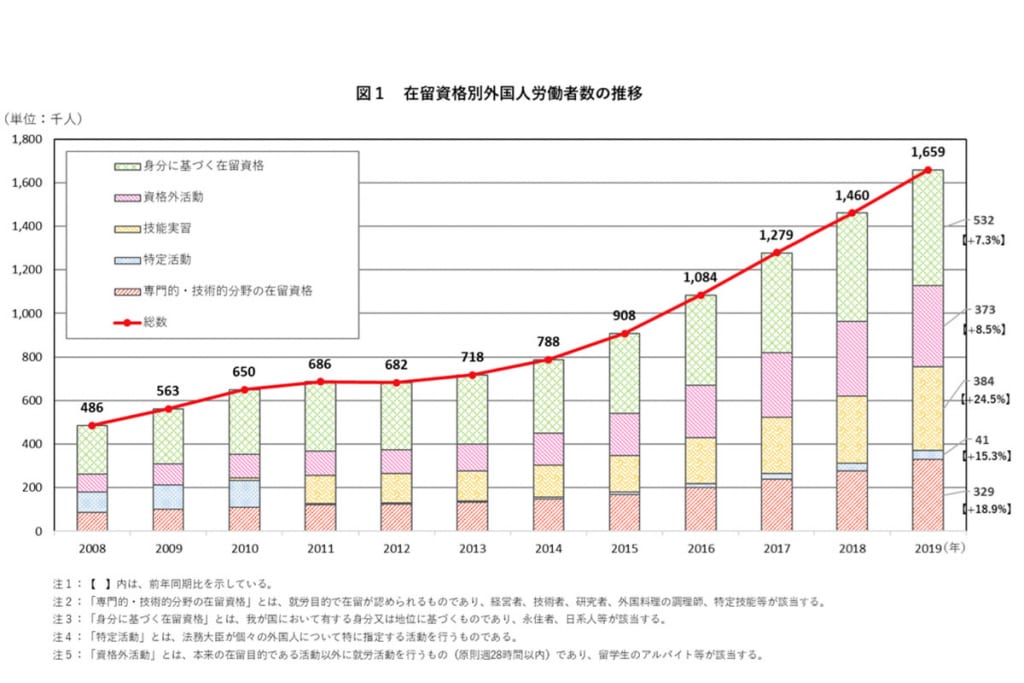

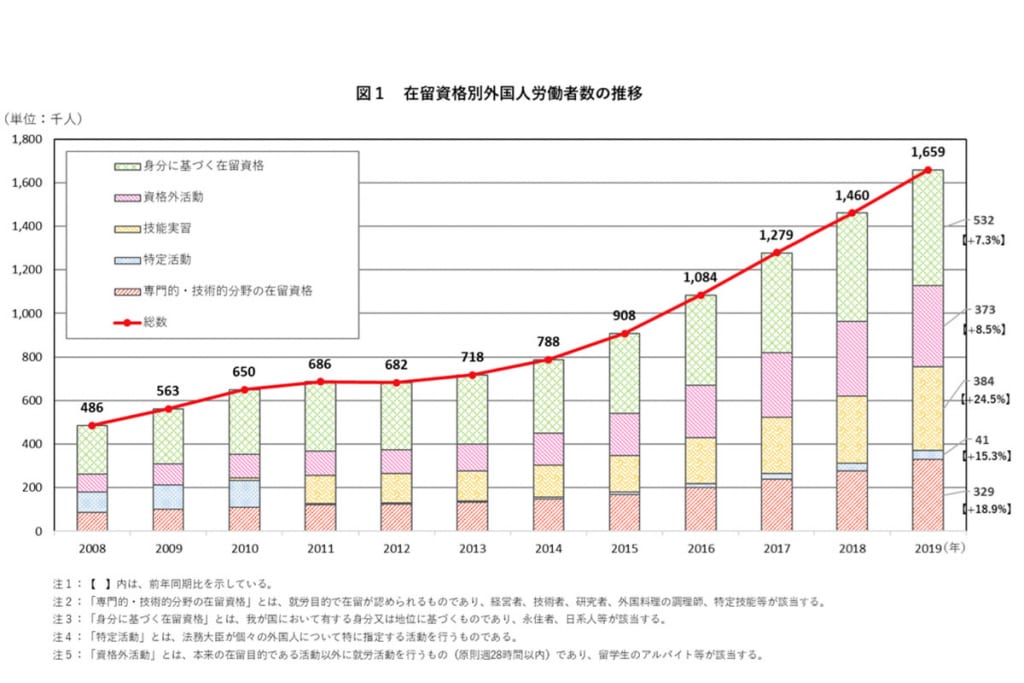

厚生労働省が発表した資料『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】 (令和元年 10 月末現在)』によると、2019年10月末時点で、外国人労働者の人数は2007年に届出が義務化されて以降、最高数となる1,658,804 人を記録しました。

外国人労働者数は、2008年から2019年にかけて以下のように推移しており、10年間で2倍以上も増加していることがわかります。

受け入れ事業者数については、2018年10月末時点で216,348か所でしたが、2019年10月末には242,608か所と、12.1%増加し、こちらも過去最高数となっています。

同調査によると、外国人労働者数が増加している要因としては、以下の3点が挙げられています。

● 技能実習生の受入れが進んでいる

● 政府が推進している「高度外国人材」や、留学生の受入れが進んでいる

● 雇用情勢の改善が進み、「永住者」・「日本人の配偶者」といった身分系の在留資格を持つ外国人の就労が進んでいる

2020年はコロナウイルスによって外国人受け入れが一時停滞しましたが、今後受け入れはさらに進むと考えられます。

企業が外国人労働者の雇用を進めているのは、労働力不足へ対応するためです。

日本の少子高齢化の流れは止まらず、労働生産人口の減少などにより、特に「介護」や「建設」などの分野では労働力が構造的に不足しています。労働力が構造的に不足している分野では、コロナショックや不況においても外国人労働者の雇用ニーズが高く、企業が積極的に雇用を進めているといえます。

高齢者や女性活用は政府も後押しをしているところですが、それでもなお労働力人口が足りないので外国人労働者の受け入れを国策として進めています。

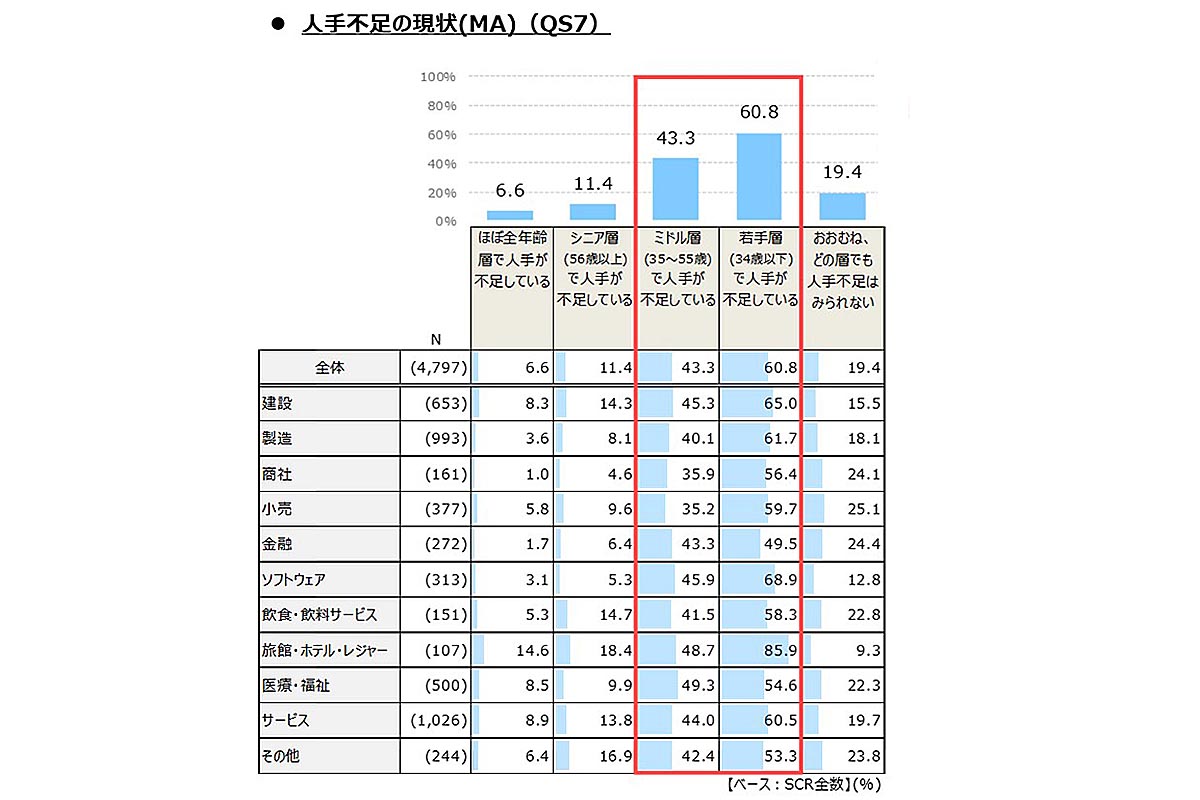

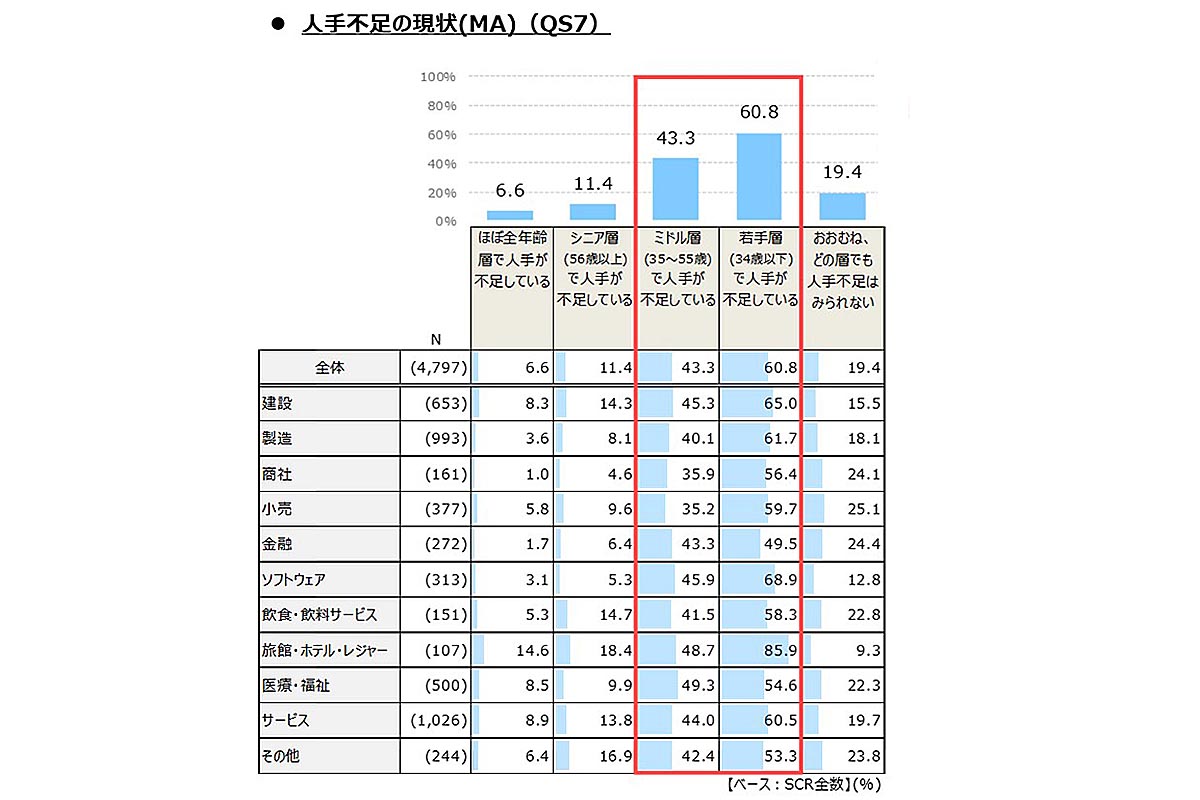

㈱マイナビグローバル アンケート調査(2019年6月実施)より※

人手不足の現状についての事業者へのアンケート結果を見ると「若手層(34歳以下)」、「ミドル層(35~55歳)」の人手不足が顕著であり、特に旅館・ホテル・レジャー業では8割以上が「若手層」不足に陥っています。人手不足の原因としては、「十分な人数を採用できない」、「優秀な人材が少ない」といった量と質の両要素が指摘されています。

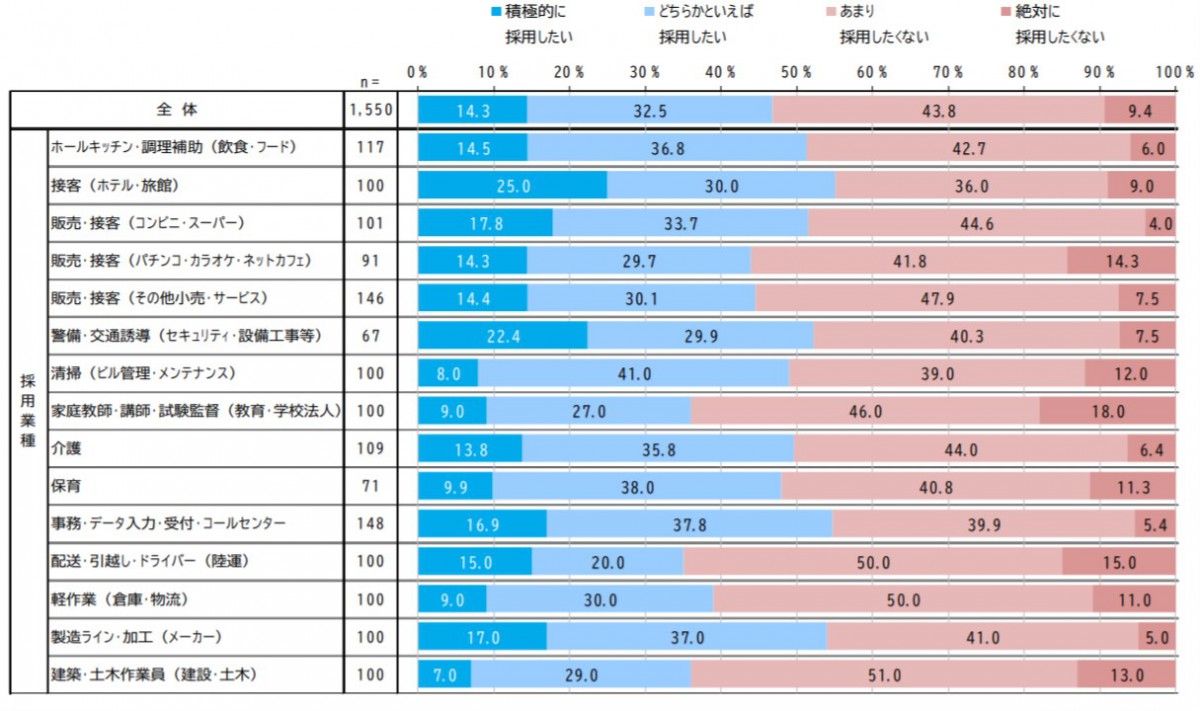

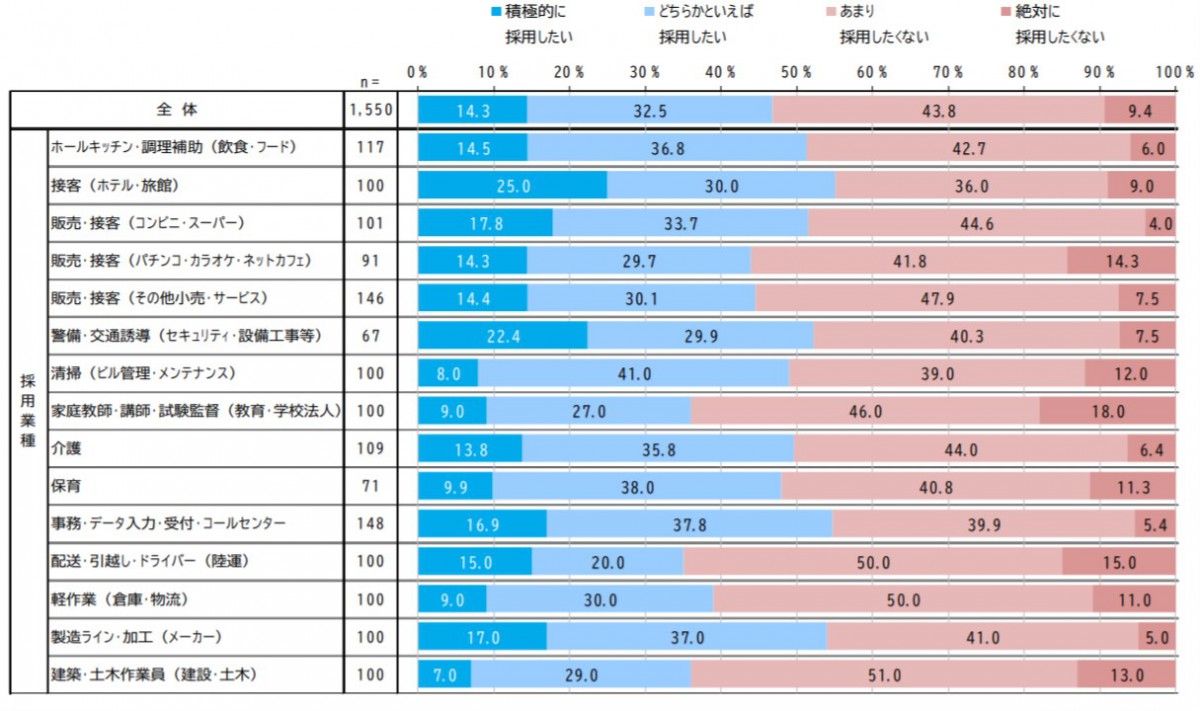

人手不足への対策として「外国籍労働者を採用する」は11%。飲食・飲料サービス業および製造業、旅館・ホテル・レジャー業で高いことが特徴です。現時点では、「生産・製造」「販売・サービス」分野での外国人の採用実績が多いです。「生産・製造技術」はベトナム・フィリピン中心に東南アジア、販売・サービスは中華圏を中心に採用されています。

コロナ禍でも人手不足の状況は続いている

新型コロナウイルス感染拡大の影響で一部採用が停滞している業界もありますが、多くはコロナ禍前と変わらず人手不足となっています。逆に、技能実習生などの入国が難しいことから、さらに人手不足となっている場合もあります。

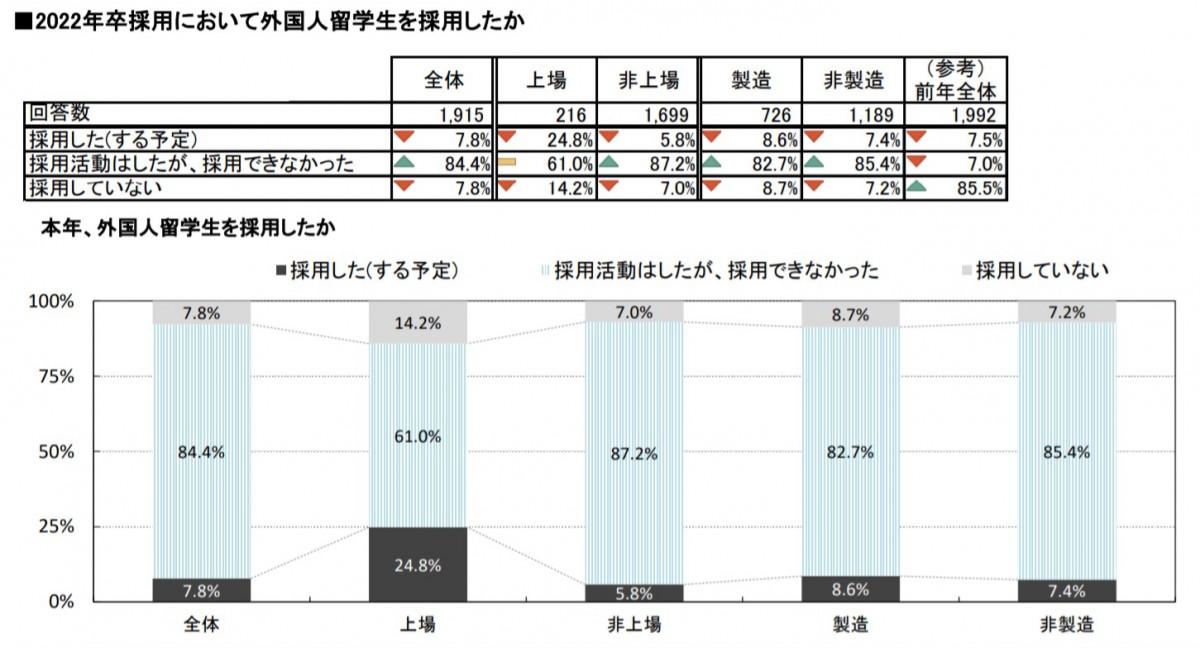

非正規雇用の外国人・シニア採用に関する企業調査(2021年)|マイナビキャリアリサーチラボ

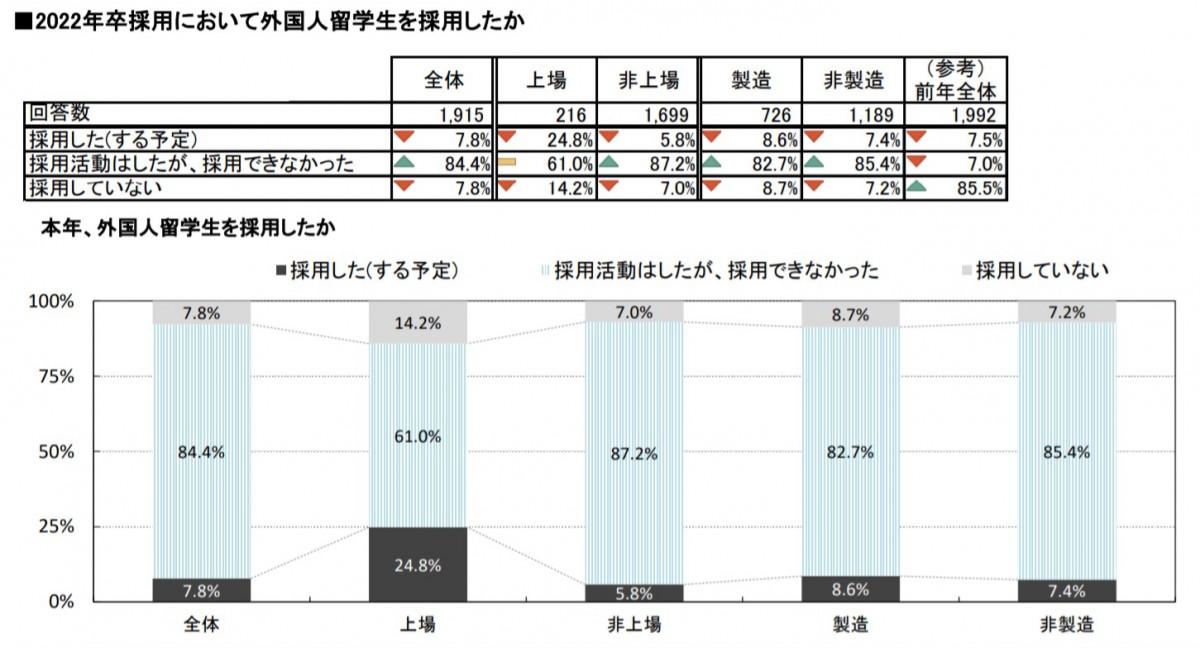

留学生の新卒採用なども進んでおり採用を希望する企業は多くありますが、情勢により留学生が帰国を選択するなどから、採用実績は多少低下しています。これは、通常よりも少ない留学生を奪い合うことになり、企業の採用競争力が求められているとも言えます。

マイナビ 2022年卒 企業新卒内定状況調査|マイナビキャリアリサーチラボ

外国人労働者の実態について、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

外国人雇用における企業のメリットとデメリット

外国人雇用の4つのメリット

●メリット①人手不足の解消

日本人だけでなく外国人材を採用の対象に加えることで、求職者の母数が広がり、採用に苦戦していた職種でも、望む人材に出会える可能性が高まります。更に対象を、海外現地の外国人材にまで採用を広げると、雇用に至る可能性は更に高まりまるでしょう。

●メリット②外国人雇用のコストの最適化や助成金利用

日本人だけではなく、国内外の外国人を対象に含めることで求職者の数が格段に増え、結果的に採用サイクルの短縮化となり、採用コストの最適化につながります。また、外国人雇用に関する助成金が国や自治体からも用意されている場合があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

●メリット③訪日外国人への多言語対応

外国人の従業員が職場にいることで、その国の文化や価値観を踏まえたスムーズな接客が可能になります。

●メリット④海外進出への足掛かり

今すぐではなく、数年単位で海外ビジネスの展開を検討している企業は、関連する国の言語や習慣に精通している外国人人材の受け入れを検討してみるといいでしょう。

外国人雇用の3つのデメリット

●デメリット①文化や習慣の違い、コミュニケーションの難しさ

文化や習慣の違いを理解していないと、悪気がなくともお互いに不愉快になってしまうこと、場合によっては法に触れてしまうこともあります。事前にお互いの文化について理解を深めることが大切です。また、外国人の日本語レベルによっては、意思疎通がうまくいかないこと、出身国によってはコミュニケーションに対する考え方の違いですれ違ってしまうこともあります。

●デメリット②外国人雇用ならではの手続きやルールを覚える必要がある

外国人労働者ならではの雇用に関する手続きや、就労のルール、支援があります。在留資格によっては就けない職種もあり、外国人雇用に関する知識はあったほうが良いでしょう。外国人受け入れに精通した社員がいない場合は、ぜひ、マイナビグローバルのご相談ください。

●デメリット③外国人労働者の雇用までに時間がかかる

在留資格の発行や、外国人雇用ならではの手続きがあることから、就業を始めるまでに時間がかかります。また、海外現地の外国人を採用する場合は、渡航や住居選びなど更に時間を要します。

雇用には就労できる在留資格が必要。在留資格とは?

外国人が日本で働くためには、就労可能かつ就労内容に適した在留資格が必要です。

就労可能な在留資格には、就労に制限のない身分系の在留資格4種類と、就労内容に制限のある在留資格19種類とがあります。身分系の資格には、永住者のほかに、日本人と結婚した場合や、永住者と結婚した場合などに取得できる在留資格などがあります。

就労可能な在留資格(制限あり)

日本での地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。

● 永住者……法務大臣から永住の許可を受けた者。

● 定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者。

● 日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など。

● 永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など。

就労可能な在留資格(制限なし)

就労可能な在留資格のなかでも、活動内容に制限がある19種類です。在留できる期間や、認められている活動の範囲などを表にしていますので参考にしてください。

| 在留資格 |

活動の範囲 |

在留期間 |

備考 |

| 技術・人文知識・国際業務 |

大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動であり、単純労働は含まない

(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など。 |

5年、3年、1年または3か月 |

大学卒業程度の学位が必要。 |

| 企業内転勤 |

外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。

活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる。 |

5年、3年、1年 または3か月 |

大学卒業程度の学位は必要ない。 |

| 介護 |

介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動。 |

5年、3年、1年 または3か月 |

介護福祉士向け。 |

| 技能 |

産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動。

(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など |

5年、3年、1年または3か月 |

|

高度専門職

(1号・2号) |

「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される。

(例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、複数の在留資格にまたがるような活動が認められている。 |

5年または無期限 |

「高度人材ポイント制度」において、70ポイント以上を獲得していることが条件 |

| 特定技能(1号・2号) |

1号……特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動

2号……熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 |

1号……1年、6か月または4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

2号……3年、1年または6か月ごとの更新 |

技能水準を試験などで確認する(1号)。 |

技能実習

(1号・2号・3号) |

単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動。 |

法務大臣が個々に指定する期間

(1年もしくは2年を超えない範囲) |

労働力の供給の手段としてはいけない。 |

| 興行 |

俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動。 |

3年、1年、6か月、3か月または15日 |

|

| 医療 |

医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。 |

5年、3年、1年 または3か月 |

|

| 研究 |

政府関係機関や企業等の研究者としての活動。 |

5年、3年、1年 又は3か月 |

|

| 教育 |

小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動。 |

5年、3年、1年 又は3か月 |

|

| 法律・会計業務 |

弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動。 |

5年、3年、1年又は3か月 |

|

| 経営・管理 |

企業等の経営者、管理者などとしての活動。 |

5年、3年、1年4か月又は3か月 |

|

| 外交 |

外国政府の大使などとしての外交活動。また、その家族としての活動。 |

外交活動の期間 |

|

| 公用 |

外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動。 |

5年、3年、1年、3か月、30日、又は15日 |

|

| 教授 |

大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 |

5年、3年、1年又は3か月 |

|

| 芸術 |

作曲家や作家、画家などの芸術上の活動。 |

5年、3年、1年又は3か月 |

|

| 宗教 |

外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動。 |

5年、3年、1年又は3か月 |

|

| 報道 |

外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動。 |

5年、3年、1年又は3か月 |

|

就労可能な在留資格の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

在留資格の種類がわかったところで、次はどのようにして採用を薦めればいいのかについて解説していきます。

↑ back numberはこちら ↑

_w412px_h247px.png)