竹中孝行さん(以下、竹中):道路の向かいに、同じパル薬局の店舗がありますが、近くに出店されたのには理由があるんですか?

徳昭さん(以下、三谷):もともとは、向かいにある蔵敷店だけだったんです。菅生店は5年前、在宅をメインに行うために開業しました。私自身、在宅医療にしっかり取り組みたいと思っていたところで、在宅事業を一括して担当することになりました。開業当時、在宅への契約切り替えは大変でしたね。ご家族のニーズを把握した上で丁寧に説明していきました。

患者の負担と薬を減らす「減案」について話す三谷さん(右)と質問する竹中さん

竹中:処方箋が集中するようないわゆる門前薬局の近くに在宅メインの薬局があるのは、すてきな仕組みですね。ゆっくり相談したいという外来の患者さんがこちらに来られることもありますか?

三谷:そうですね。在宅メインですが、外来の方ももちろん来ます。向かいの店舗は、処方せんが集中し、混雑していることが多いです。ゆっくり話せないこともあるので、必要な方にはこちらに来てもらって、薬の相談や生活指導などをしていますね。そういった薬局の住み分け構想は、開業当初からありました。

パル薬局菅生店では薬剤師2人で約120人の在宅患者を担当

竹中:菅生店は、在籍薬剤師が2人だけなんですね。担当している在宅患者は施設と個人宅で約120人ということですが、大変じゃないですか? 薬剤師の役割分担はどのようにされているのですか? 三谷さんの1日のスケジュールも知りたいです。

三谷:在宅患者は約120人、算定は月180件ほど行なっています。私は、訪問や往診同行など外回りがメインで、同僚の薬剤師は薬局内で主に外来対応や在宅の準備、一包化など調剤をしています。1日のスケジュールとしては、朝出勤して午前は訪問、午後は往診同行、緊急があればまた午後訪問するという感じですね。往診同行は月に10回ほど行なっています。

竹中:それだけたくさんの処方箋の調剤をほぼ1人でできるなんて…すごいですね! 調剤室を見渡しても全自動分包機があるわけでもなく、古めのVマス式の分包機の機械があるだけのようですが…。

減薬が進み、薬の在庫管理もしやすくなったそう

古めのVマス式分包機。一包化を行う剤数が少ないため不便はない

三谷:少ない人数でうまくこなせているのは、秘密があるんですよ。実は、処方提案によってお薬を適切に減らしたことで、調剤の業務負担も減りました。担当している施設では、患者の平均内服剤数は4.6剤で、一包化を行う剤数も用法も少なく、時間も短縮。減薬は薬の在庫も減らせますし、患者さんにとっても薬局にとってもいいことしかありません。機械の投資がなくてもできるといういいモデルになったら、うれしいですね。とはいえ、もう目一杯なので、他の店舗に協力を要請していますが(笑)

竹中:ポリファーマシーに取り組んだ賜物ですね。在宅の中で減薬、処方提案に積極的に取り組むようになったきっかけがあるのでしょうか?

三谷:施設に訪問した際、「薬が多すぎて飲めない」といった相談があったことと、在宅医療の薬の選択が気になっていたことがあります。そこでまず、在宅では専門医が少なく、あいまいな処方が多かった皮膚科、精神科、泌尿器科の薬を適正化しようと考えました。すると、自然な流れで、薬を減らす提案を行うようになりました。

竹中:三谷さんは「減薬」ではなく、患者さんの負担を減らすという意味で「減案」という言葉をつかわれていますよね。それはどういう思いからですか?

三谷:もう薬しか見ない薬剤師はいらないと思うんですよね(笑)。以前、医師がどんな勉強をしているのか調べてみたことがあります。医学部で最初に学ぶ、医療の質を評価するドナベディアンモデルというものがあるのですが、その中には「結果がよくてもダメ。その過程とその医療を行える場所が大切」といったことが書いてあります。医療者なのに薬剤師はそれを学んでいる人が少ないですよね。多方面からのアプローチでいい結果が生まれるのは、医療の本質。医師と薬剤師で、そのベクトルが合わないと患者に寄り添うことができません。私は薬を減らすのではなく、患者さんやそのご家族の医療・介護の負担を減らす提案(減案)を推奨しています。そのため、逆に薬を増やしたり違う薬に変えたりするケースもありますよ。

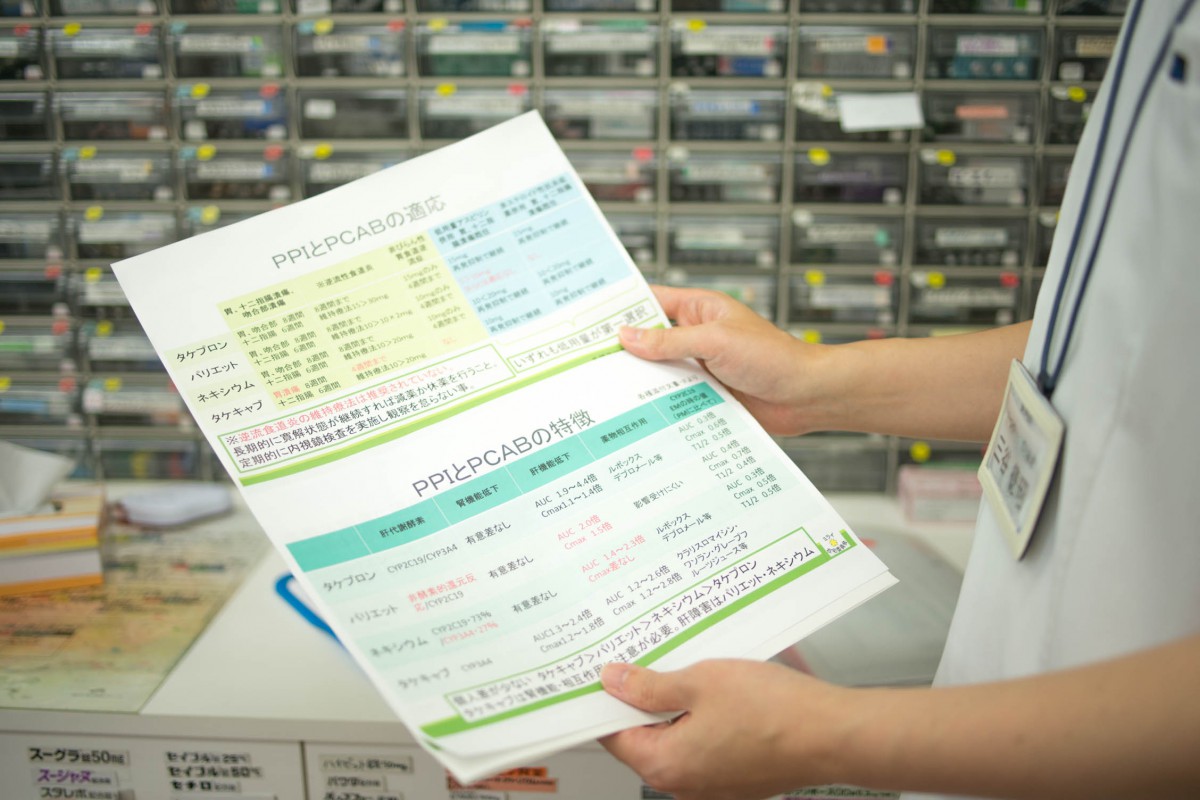

調剤室の壁に貼られているオリジナル資料。処方提案の参考にする

竹中:減薬を積極的に行なっているのは、2018年の診療報酬改定で加わった「服用薬剤調整支援料」の算定の影響もありますか?

三谷:実は、その点数ができる前に、4年ほどかけて200品目くらい減薬していたので、残念ながら算定できる人がほとんどいなかったんです(笑)。さかのぼって算定ができないのが悔しいですね。「服用薬剤調整支援料」は薬剤師にとっていい点数だと思います。この点数ができてから「減薬の提案をするには、どんな勉強をしたらいいんだろう?」と相談してくる薬剤師が増えました。

竹中:勉強の機会が少ないので悩まれる薬剤師の方は多いですよね。三谷さんは「ミライ☆在宅委員会」の代表を務め、適切な処方提案ができる薬剤師の育成に取り組んでいますよね。

三谷:そうですね。おととし設立した団体で、昨年、一般社団法人化しました。自社のスタッフ育成だけでなく、薬剤師の価値を高めながら医療業界全体をよくしたいと思って、多方面の人を対象に知識の共有をしています。勉強会を毎月1回開催していますが、設立当時は4、5名程度の参加者だったのが、今では年間約300人が参加しています。関東各地から参加者が集まっています。

竹中:ミライ☆在宅委員会の勉強会は、どのような内容なのですか?

三谷さんが代表のミライ☆在宅委員会では、インプットとアウトプットを学ぶ

三谷:インプットとアウトプットの両方を学びます。「インプット」では、他職種の外部講師を呼んだり、私が講義を行ったりしていますね。「アウトプット」では、薬の減薬ワークとして、薬の提案や間違った奨励へのフォローをどう行うかなど実践的に取り組みます。もちろん、どなたでも参加できます。初回受講無料で、認定シールも発行しています。

竹中:処方提案を積極的に行いたいという薬剤師の方へのアドバイスと、最初の一歩の出し方をぜひ教えてください。

三谷:最初は「薬を減らす」という目的ではなく、血圧の変化とか皮膚のかゆみといった患者の困っていることに適切な薬の提案を行っていくことをしましょう。これは外来でも在宅でも一緒ですね。一番いいのは、お薬の処方が出る前に症状を把握しておき、医師が処方する前に提案することですね。そうやって患者や医師とコミュニケーションを取っていきます。「三谷さんは医師とコミュニケーションが密に取れているから処方提案できるんでしょう」とよく言われますが、そうではありません。会ったことがない先生にも処方提案はします。つまりコミュニケーションの問題ではなく、やるかやらないかなんですよね。提案が正しいか、患者とその家族にとってメリットがある提案なのかというのが大切です。

竹中:なるほど。往診同行に抵抗がある薬剤師もいますが、何かアドバイスはありますか?<

三谷:薬剤師には保守的な人が多くて、「失敗したくない精神」が身についていますよね。普段の業務で、「処方箋通りにお薬を正しくつくらなきゃ」「絶対に失敗してはいけない」という考えが染み付いています。でも、本当の医療は失敗しながら学ぶことも多い。往診同行をすると在宅医療が楽しくなりますよ。私は大好きです。

竹中:目指されている薬剤師像はありますか?

三谷:「調剤しない薬剤師」です。薬物治療のコンサルティングをメインで行う薬剤師を目指しています。いろんな医師から相談がくる街のDI室(医薬品情報管理室)としての薬局で、そこの薬剤師に聞いたら薬物治療のことが何でも分かるイメージです。今後はそういう薬剤師が求められ、生き残っていくのではないでしょうか。そういう働き方をするには、環境も大切ですね。門前薬局のように忙しいところだと、調剤に時間がかかってしまうので絶対にできない。うちみたいに門前薬局から切り分けた薬局は面白いですよ。

これからの薬剤師像について熱い思いを語り合った2人

パル薬局菅生店

住所:神奈川県川崎市宮前区菅生4-1-28

URL:http://www.pal-kusuri.com/index.html

TEL:044-863-7988

パル調剤薬局2000年に川崎市で開業し、現在は6店舗を展開している。基本理念は、患者が気軽に何でも相談できる掛かりつけ薬局であること。地元密着の薬局を目指し、最近では介護保険施設や個人宅にも薬を届けている。

ライター/竹中孝行(たけなか・たかゆき)薬剤師。薬局事業、介護事業、美容事業を手掛ける「株式会社バンブー」代表。「みんなが選ぶ薬局アワード」を主催する薬局支援協会の代表理事。薬剤師、経営者をしながらライターとしても長年活動している。 ◆取材を終えて◆ 在宅メインの薬局を門前薬局の近くに開業し、役割の住み分けを行なっていることに大きなヒントをいただきました。調剤室の壁一面に処方提案で参考にするオリジナル資料が貼られ、薬剤師としての意識の高さと努力の積み重ねが伝わってきました。積極的なコミュニケーションと薬を減らす処方提案を日々行っている三谷さんに刺激を受けました。 |

メディカルサポネット編集部

(取材日/2019年5月14日)