関連記事一覧

攻めの中小病院経営 ~事務部門が動かすヒト・モノ・情報~vol.10

組織の価値向上につながる医師会活動

~断らない姿勢で、情報が集まり、人との交流が増える病院へ~

~断らない姿勢で、情報が集まり、人との交流が増える病院へ~

★

★

★

★

★

5

へき地等で医師常勤不要の専用診療所を容認へ―オンライン診療の場所拡大で厚労省

★

★

★

★

★

3

時間外労働等が年1860時間超の大学病院勤務医は2.4%-働き方改革準備状況調査

★

★

★

★

★

3

今さら聞けない人事・労務のイロハ vol.2

どう管理する?医療従事者の労働時間

★

★

★

★

★

5

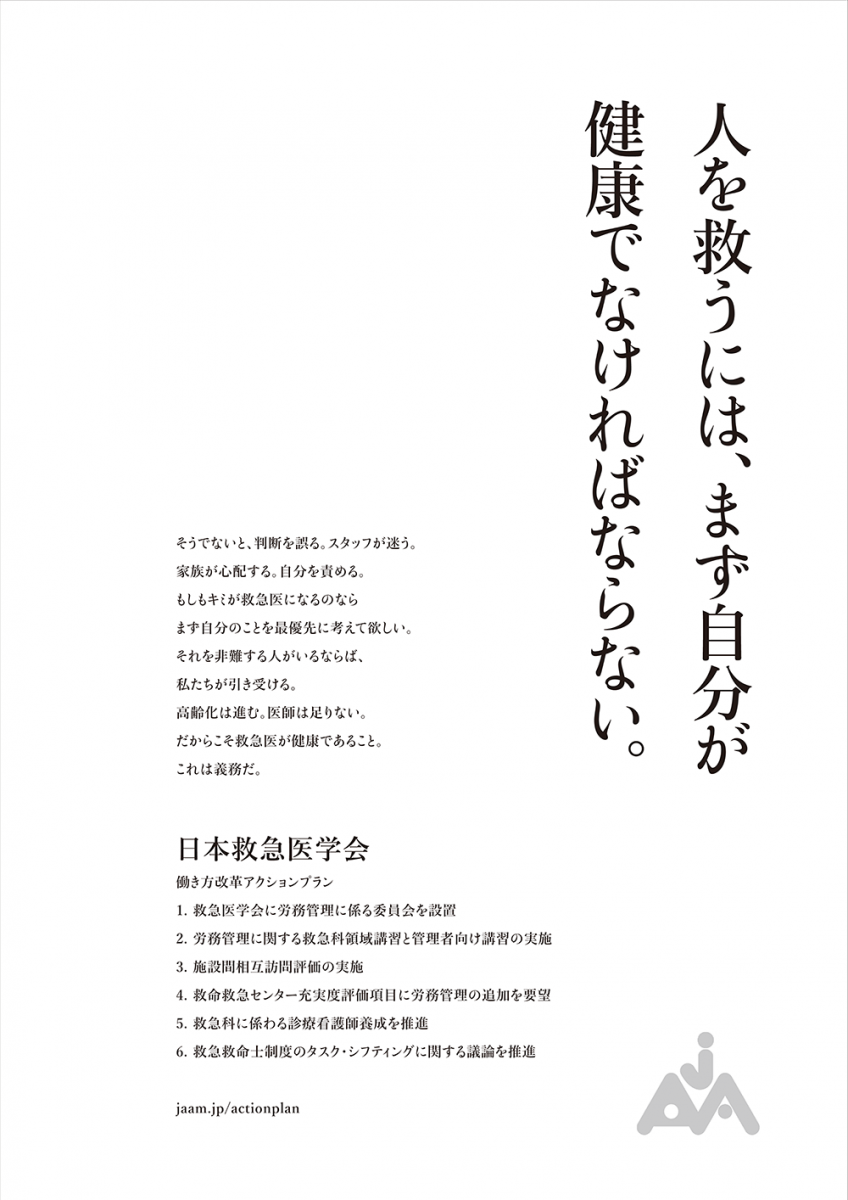

働き方改革で病院長向け研修、事例を共有

初回28日、事務長らの同席も可能 厚労省

初回28日、事務長らの同席も可能 厚労省

★

★

★

★

★

5

【7/25開催オンラインセミナー】

運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。

運営指導最前線!これが今年度の運営指導のリアル。

★

★

★

★

★

5