関連記事一覧

【識者の眼】「定期接種ワクチン:キャッチアップの制度化を」岩田健太郎

★

★

★

★

★

5

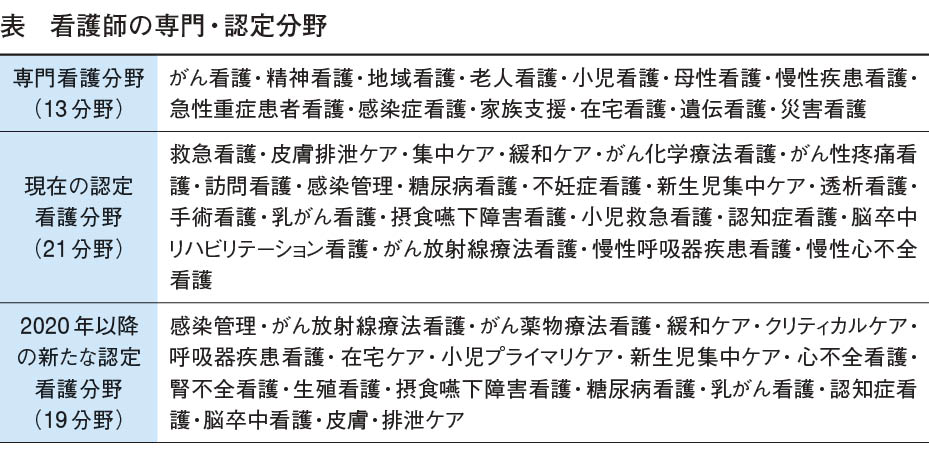

【識者の眼】「地域における医師と看護師の連携・協働〜診療所看護師の役割とは」石橋幸滋

★

★

★

★

★

3

【識者の眼】「それほど専門家ではない専門家がテレビに出ている件」倉原 優

★

★

★

★

★

3.5

注目トピックス

医療現場に精通した“経営の司令塔”を養成する

「ちば医経塾」 とは?

「ちば医経塾」 とは?

★

★

★

★

★

5

新型コロナRNA、クルーズ船廊下排気口で検出も

国立感染症研究所が環境検査の要旨公表

国立感染症研究所が環境検査の要旨公表

★

★

★

★

★

3

「日本医事新報社」読者アンケート

【読者アンケート結果発表!】3月のテーマ:新型コロナウイルス感染症への対応

★

★

★

★

★

3