「カルテの電子化」という発想が公的に誕生したのは1999年、当時の厚生省による「診療録等の電子媒体による保存について」という通知から、と言われています。以来20年あまり。国内の病院(精神科単科病院を除く)の電子カルテ導入率は、2017年で46.7%に達しますが、200床未満の病院に限ると37.0%止まりで、一般診療所(クリニック)の導入率41.6%を下回ります(データは厚生労働省・医療施設調査による)。費用、操作の習熟への不安、レセコン等の既存システムとの接続への懸念などが、導入へのハードルとして挙げられますが、いまや電子カルテは、業務効率や医療安全性の向上だけでなく、スタッフの採用も左右する医療機関の最重要インフラです。「いつかは導入を……」という病院経営者の皆さまの思いを現実にする、最新情報をご紹介します。

病院向け電子カルテ、2つのタイプ

一口に電子カルテと言っても、クリニック向けと病院向けでは必要な機能が大きく異なります。多職種が同時に利用する病院向けは、扱うデータ量が大きいのはもちろん、求められるセキュリティ要件が高く、24時間稼働を続ける冗長性や堅牢性、バックアップを含むデータの保全性でも非常に高い要件が課せられます。

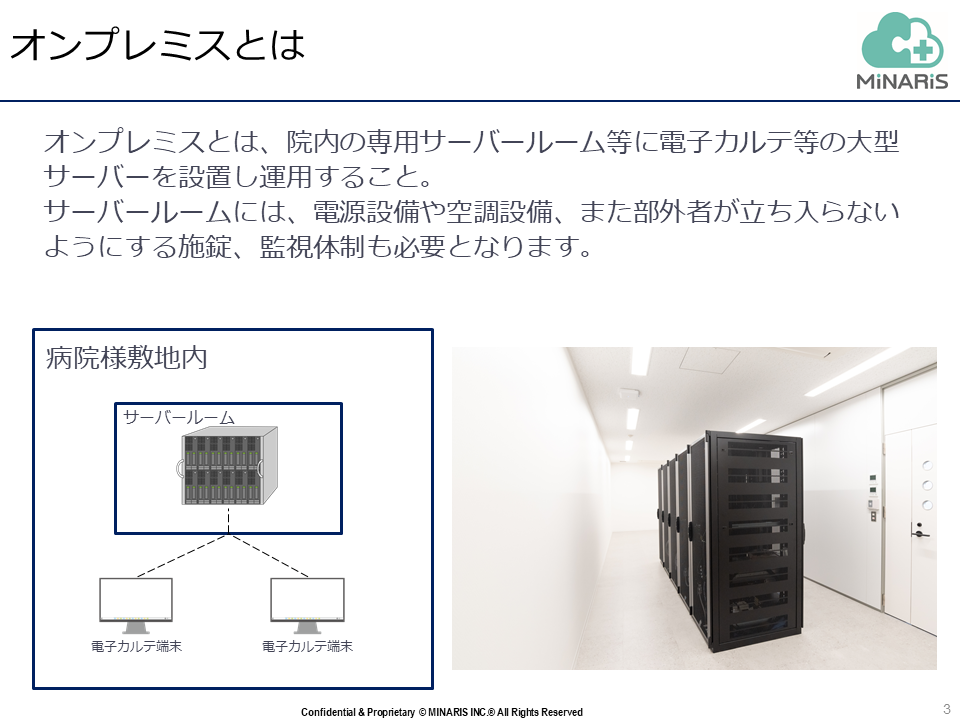

システムの面から見ると、電子カルテは「オンプレミス型」と「クラウド型」に大別できます。オンプレミス(on-premises)の"premises"には「店内」「構内」などの意味があり、「オンプレミス型」とはサーバー(OSなどのソフトウェアやカルテのデータなどすべてを保存するコンピューター)など、すべての機器を施設=病院内に設置して運用するシステムのことです。

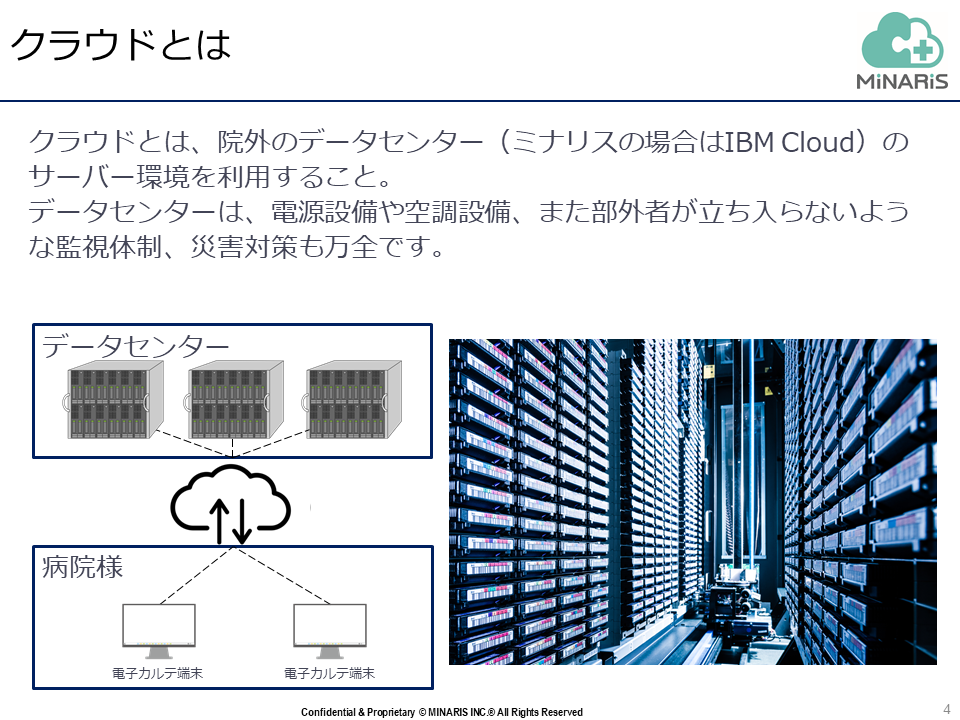

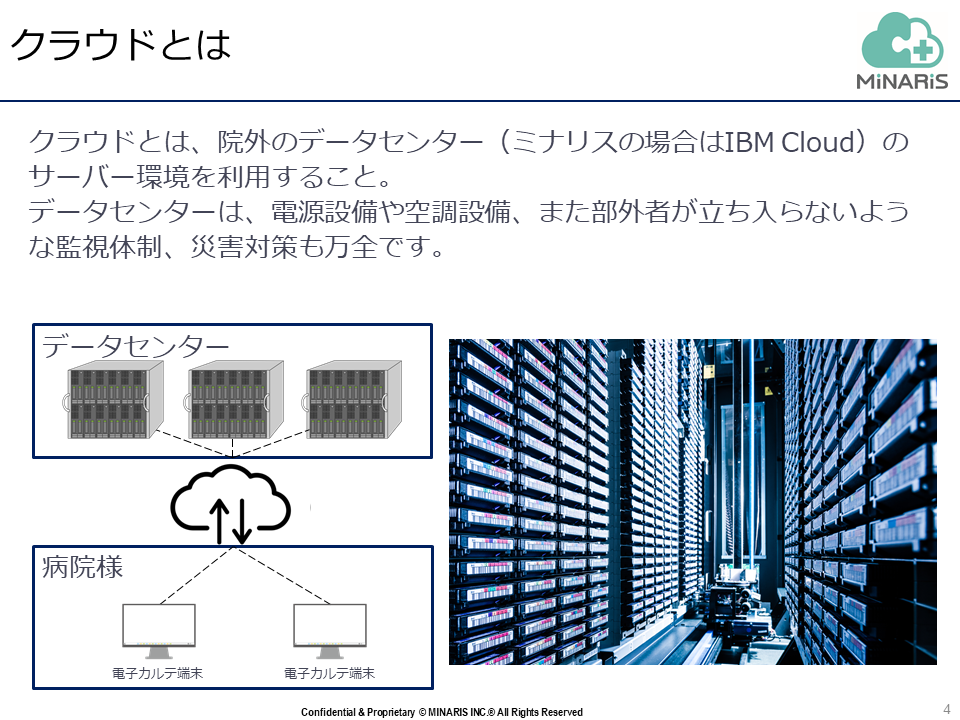

一方の「クラウド型」は、大規模なデータセンターにデータを格納し、院内はデータの入力や操作を行う端末(パソコン)のみを置いてインターネットを介してデータにアクセスするシステムです。GmailやYahoo!メールなどを使っておられる方は多いと思いますが、メールを手元のパソコンに保存せず、ネットにつないで閲覧、編集する、あの仕組みと基本的には同じです。

インターネットにつながらない、が利点?

では、2つの方法のメリット、デメリットを比較してみましょう。

オンプレミス型の最大の強みは物理的にサーバーを院内に置き、院内の端末だけでネットワークを組み、「インターネットに接続しない」という点です。故にコンピューターウイルスへの感染や不正侵入のリスクは低くなります。しかし、この点は同時にデメリットにもなります。24時間稼働のサーバーを購入し、空調完備で施錠できる専用の部屋に設置する必要があり、専門知識を持つサーバー管理者も雇用せねばなりません。そのすべてに少なくない費用がかかります。サーバーと空調にかかる電気代だけでも相当な額に達します。

維持費の点では、サーバーは通常5~7年程度で更新(買い替え)が必要です。インストールされているソフトウェアは診療報酬の改定時など、もっと頻繁に更新せねばなりません。そのたびにメーカーの技術者が来て、サーバーとすべての端末(施設によっては数百台以上に上ります)へのバージョンアップ作業をすることになっており、請求は数千万円単位となるのが普通です。また院内にすべてのデータがあるため、大きな災害の際はデータを失ったり、機器が損傷したりして使えなくなるリスクは高いと言えるでしょう。

オンプレミス型電子カルテの概要=ミナリス社提供資料より

電カルもクラウド利用がメインの時代へ

クラウド型電子カルテの特徴はその反対です。サーバーはクラウド上にあるため、インターネット接続は必須です。クラウドサーバーは安全なデータセンターに置かれ、管理は運営会社がやってくれるため、専用のサーバー室も人員も病院側で対応する必要はなく、初期費用はシステム導入費と月額のライセンス費のみ。この導入費もサーバー室の改築やサーバー自体の導入費が不要のため、大幅に抑えられます。ライセンスは月額費用を払う限り、永久に有効。その間、システムはクラウド側で常時、アップデートされるのでソフトウェア更新費もごく低額となり、病院にサーバーはありませんからその更新は不要、端末のパソコンのバージョンアップは利用者自身でできます。データは何重にもバックアップされて保存されていますから、災害時もデータ消失のリスクは低く、インターネットにつなぐことができれば基本的に業務を行えます。この点でモバイル用途にも向いており、医師が出張先などから使用することも簡単です。

一方、クラウド型で気になるのはセキュリティ面でしょう。この点については厚生労働省、総務省、経済産業省が医療業界でのクラウド利用に関する4つのガイドライン(いわゆる3省4ガイドライン)を設けています。このガイドラインに準拠するサービスを使うことが必須条件と言えます。

以前は「クラウドだと処理が遅いのでは」という懸念もよく聞かれました。しかし現在は、インターネット回線が高速になり、サーバーも端末のパソコンも処理能力が高くなったことで、オンプレミス型との処理能力の差はほぼありません。逆に院内に構築したオンプレミスサーバーのスペック不足などの原因で、オンプレミス型なのにクラウド型よりもたつく、という例も散見されます。

クラウド型電子カルテの概要=ミナリス社提供資料より

クラウド型は費用面、機能面とも有利!!でも…

こうして見てみると、クラウド型電子カルテはオンプレミス型に比べて、

・初期の導入費用、維持・更新費用ともに大幅に安い。

・システムソフトウェア、サーバーとも病院側での更新作業は大幅に軽減。

・専用のサーバールーム、管理者が不要。

・災害時に強い。

・モバイル用途でも使いやすい。

・処理能力に差はない。

・3省4ガイドラインを順守していれば、セキュリティ面も安心。

とコスト面、オペレーション面とも有利である、ということがわかります。

となると、「クラウド型電子カルテを当院にも導入しよう!」と思われる方が多いと思います。実際、近年クリニック向けに提供されている電子カルテは、多くがクラウド型です。しかし前述のように必須要件が高くシビアな病院向けとしては、本格的なクラウド型電子カルテがほとんどない、という問題がありました。

中小規模の病院に最適なクラウド型電子カルテ「ミナリス」

ミナリス社ロゴ

そこに登場し、注目を集めているのが株式会社ミナリス(東京都渋谷区)の「統合型医療情報システム基盤 MiNARiS」(以下、ミナリスと表記)です。

ミナリスは、現状国内では数少ない病院向けに特化して開発されたクラウド型電子カルテです。クラウドサーバーには3省4ガイドラインに準拠し、世界的に多くのユーザー企業を持つ米国・IBM社の「IBM Cloud」を使用、トップレベルのセキュリティを担保しています。またミナリスは、小型のサーバーをオンプレミスで院内に設置し、クラウドと組み合わせる「ハイブリッド・クラウド」の仕組みを提供しています。この仕組みによって、電子カルテと連携が必要な各種部門システム(医事会計システムやPACSシステム、リハビリシステムなど)との柔軟な接続が可能となっています(ゲートウェイサーバー機能)。また、このオンプレミスサーバーにデータをリアルタイムにコピーし、クラウドサーバーと同期する機能(レプリケーション機能)も持っており、クラウド側での万が一の障害発生時でも普段と変わらぬシステムでカルテデータを参照し、診療を継続することが可能です。

クラウドとオンプレミスの“いいとこ取り”とも言えるミナリスのハイブリッド・クラウドですが、病院の方針として「やはりオンプレミスで運用したい」というケースもあります。ミナリスはクラウドを使わない、オンプレミス型での導入にも対応しています。さらには最初にオンプレミス型で導入し、将来、クラウド型に移行することもできます。

そして経営者の方々にとってもっとも気になるコスト面を見ると、これまでにミナリスを導入した病院において導入や維持・更新にかかった費用は、同規模の病院に設置されたオンプレミス型の半分以下に収まっています。

クラウド型電子カルテによるコスト削減の例=ミナリス社提供資料より

ミナリスの開発チームには、日本の電子カルテ黎明期から開発に携わってきたエンジニアたちが参加しています。他社製を含む各部門システムとの柔軟な接続性、医師、看護師、薬剤師、コメディカルなどユーザーの用途と使用導線を長い期間をかけてとことん考慮したユーザーインターフェイスによってマニュアル不要で使える、クラウド型ゆえに複数施設での使用も簡単で、地域包括ケアでの活用にも適している――などの優れた特徴は、この開発陣が長年蓄積してきた有形無形の知見が土台となり、実現したミナリスならではの価値です。

また従来の電子カルテは導入時に運用の確認、検証、病院スタッフの研修・トレーニングなどのために、専任の作業員がメーカーから病院に派遣され作業をします。この人件費も病院にとっては大きな負担になるのですが、元々ユーザビリティが高いミナリスは、作業やレクチャーの多くをリモート化しており、ここでも費用を削減し、自由度の高い運用を実現しています。

十分な高機能、安全に複数施設やモバイル利用ができるロケーションフリーなつくり、日本語ベースで誰でもとっつきやすく使いやすい画面設計などの特徴を持ちつつ、圧倒的な低コストのミナリスは、紙のカルテを使っている中小規模の病院がこれから導入する電子カルテとして最適解と言えるプロダクトです。

・導入費も維持費も高すぎる。

・サーバー導入や管理者の採用などどこから手を付けていいかわからない。

・災害時のデータ保全が心配。

・地域包括ケアに向けて、多施設で、かつ低コストで使いたい。

……などと悩んでおられる病院の方に、お薦めです。

電子カルテの導入で何が変わるのか?=ミナリス社提供資料より

冒頭で、電子カルテ導入率が低い、と記した「200床未満の病院」=中小規模の病院は、国内の全病院(8300施設、2019年)の約70%、5769施設を占めます。つまりこの規模の病院こそ、日本の医療のまさに基盤であり、患者さんが医療の提供を受ける場としても、医師、看護師、薬剤師、コメディカルなどの医療従事者の働く場としても、日本のメジャーな舞台と言ってもいいでしょう。

電子カルテは、医療安全の向上、業務効率化、待ち時間の短縮など患者サービスのレベルアップ、医療情報、経営情報の分析、統計の簡便化、カルテ運びなどの業務が不要になることで本来の医療業務に専念できる就労環境の実現、それによる離職者減少と求職者の増加など、経営全般を通してさまざまなメリットがあることが、導入事例から明らかになっています。転職の際に「業務過多になりそう」と電子カルテ未導入の医療機関を避ける求職者も増えています。

日本を支える中小規模病院の経営改善と医療の質のアップに向けて、改めて電子カルテ「ミナリス」の導入検討をお薦めします。

ミナリス社では、ウェブ会議によるオンラインデモも随時実施しています。「電子カルテってどんなものか見てみたい」という相談でも対応可能です。以下の問い合わせフォームから、またはマイナビの営業担当を通じて、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

_w412px_h247px.png)