まずは地域における「自院の強み」を見出す

昨今、病院を取り巻く環境は非常に厳しく、なかなか赤字から脱出できないケースも少なくないのが実情です。病院経営の舵取りに悩む人がこれまで以上に増えていることを受けて、より実践的な学びの場を提供したいという思いから、2018年に開講したのが「ちば医経塾―病院経営スペシャリスト養成プログラム―」です。

診療報酬改定の内容からも明らかですが、各地域においてそれぞれの病院が機能分化していくという現在の流れは政策誘導によるもので、いわば「国の意思」です。収入の大部分を診療報酬に依存する病院にとって、こうした流れを無視することはできません。国の政策を見据えた上で経営方針を考えることは、病院経営において欠かせない視点の一つです。

だからこそ、「自分のところだけが生き残ればいい」という狭い視野で判断を下すのは、かえって危険なことでもあります。地域全体の特性や医療事情を踏まえて、自分の病院がどのような役割を担うべきか考えなくてはなりません。「自分の病院にはどんな強みがあるか?」を根底から見直し、医療職が医療職らしくいられるような経営方針を打ち出す力が求められているのです。働き方改革、機能分化、医師偏在の問題は三位一体で、地域全体の最適化と病院のベクトルを合わせることが大切なのです。

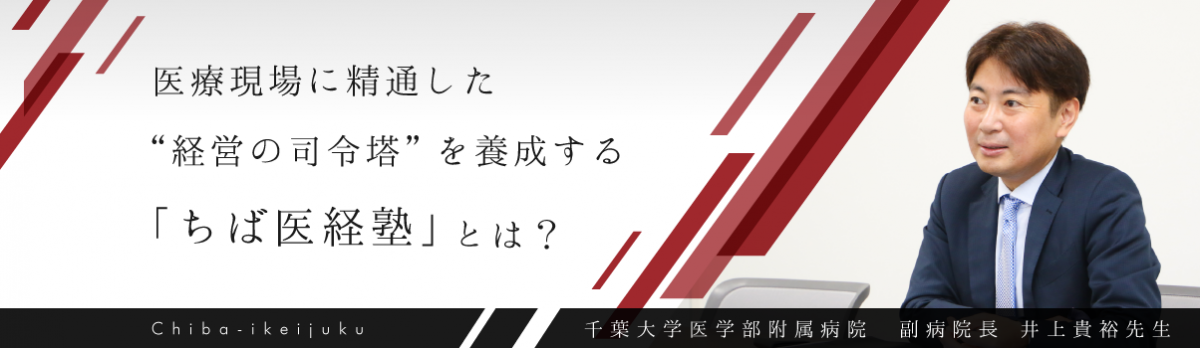

井上貴裕(いのうえ・たかひろ)

千葉大学医学部附属病院 副病院長 病院経営管理学研究センター長 病院長企画室長・特任教授。医学博士/医療政策学修士/経営学修士

東京医科歯科大学医学部附属病院病院長補佐・特任准教授を経て現職。武蔵野赤十字病院、大垣市民病院など、地域中核病院の経営アドバイザーを数多く務める。

ちば医経塾のパンフレットを見ると、千葉大学医学部附属病院の関係者だけでなく、業界の著名人が名を連ねていることに驚かれるかもしれません。また、医療界の特殊性に通じた弁護士や税理士なども教壇に立ってもらっています。医療のことだけでなく、経営に関することだけでもなく、この両者をよく知る講師陣がプログラムを担当していること――これがちば医経塾の特長だと思います。

病院の価値観や文化に対する理解は必須

履修生の約30%が病院長などの医師で、約50%が事務職員、そして、残りの約20%を占めるのが医師以外のメディカルスタッフ、弁護士、議員、関連企業で働く方などとなっています。幅広い層が履修していますが、「医療分野に特化したマネジメントスキルを高めたい」という思いは共通しています。

それまで臨床で患者さんと向き合ってきた人が、突然「明日から病院経営に関与してください」と言われても、まるで違う仕事内容に戸惑うのは当然です。逆に、銀行など畑違いの分野からやってきた人がマネジメントに携わるケースでは、病院ならではの難しさに手を焼くかもしれません。そもそも病院という組織は、部分最適が積み上がったような構造をしています。各診療科や部門、専門職内でのつながりが強く、それぞれのニーズをくみ取って全体を采配するのはたやすいことではありません。

「病院の価値観や文化を理解した上で指揮を執るのが病院経営の基本」と話すちば医経塾の井上貴裕塾長

また、医療現場で働く専門職は、経営の側面から話をするだけでは説得できないことが多いもの。行動変容を促すためには、患者さんへより良い医療を提供する、自身の専門的なスキルを磨くといった、医療人だからこそ感じられる魅力を前面に押し出して訴える必要があります。そうした意味でも、病院の価値観や文化を理解した上で指揮を執るのが病院経営の基本ではないかと思います。

コンサルティング会社に依頼する場合でも、提案されたプランの良し悪しを判断し、対等に議論できる力がなければ意味がありません。ましてや、相手の言いなりになってしまうのは論外です。本当に自分の病院で実行できるプランを作成してもらうためには、依頼する側にも知識や経験が必要なのです。大枠となる方針は院内でしっかりと固めた上で、ある特定の目的のために活用することが望ましいでしょう。

「理想」と「現実」のベクトルを合わせる

ちば医経塾のプログラムは、トータルで120時間以上にも及ぶ手厚いものです。1日当たり4.5時間の授業を土日連続で行い、月2回(計4日)のペースで学んでいきます。「医療経営学(講義)」「医療経営学(演習)」「医療制度論・医療政策学」「医療経済学」「統計学」「医療情報学」「医療安全概論」「レギュラトリーサイエンス概論」「人材管理・健康経営学」「医療機関コミュニケーション論」という10科目が基本プログラムで、それぞれ実践的な内容にすることを心がけています。

例えば、私が講師を担当する「医療経営学」では、基礎的な講義に加え、実際のデータを用いて演習形式で学ぶことを重視しています。所属する病院の機能や規模が類似している数人でグループになってもらい、各自の病院から持ち寄ったデータを分析・検討していきます。すべての病院のデータを俎上に乗せて比較するか、どこか1つをピックアップして深掘りするかは履修生次第です。

経営に関わるデータ分析の中で特に大切なのが「患者データ」だという

そもそも病院経営は全国共通の医療制度に基づいて行われるため、経営に関わるデータ分析のポイントも基本的には変わりません。私が主に用いるのは、「財務データ」「外部環境情報」「患者データ」の3つ。特に大切なのが「患者データ」で、疾患や治療内容、入院期間などをチェックします。患者の臨床状態を考慮しながら具体的な提案に落とし込むことが現場を動かすコツなのです。訓練を積めば一定程度までは誰でもできるようになることですが、トレーニングの場が限られているのかもしれません。ちば医経塾ではそれを実践的に学んでもらっています。

私自身、病院経営に長く携わってきましたが、最も大切なことは働く人がいきいきと輝き続けられる環境を作ることだと感じています。そのためには、「患者さんのために」という共通目標の下で良質な医療を提供すると同時に、事業継続のため着実に利益を出し続けなければなりません。医療者の考える理想と、病院を存続させるために必要な現実、この両者のベクトルを合わせることが病院経営の要であることを伝え、「経営の司令塔」を養成することが、ちば医経塾が果たすべき役割だと考えています。