多職種連携ものがたりvol.3では、相模原市にある渕野辺総合病院の看護部長、渡辺加代子さんが発起人となり、2015年にスタートした勉強会「大野北は・あ・とネットワーク」の様子をお届けします。「大野北」とは相模原市中央区にある大野北地区(JR横浜線淵野辺駅・矢部駅周辺)を指します。病院看護部長、高齢者支援センターケアマネジャー、訪問看護師、退院調整看護師、MSW、調剤薬局、地域包括支援センター管理者等が集まり、発表者を決めて2か月に1回のペースで開催されています。第25回を迎えた今回は、19名のメンバーが集まりました。

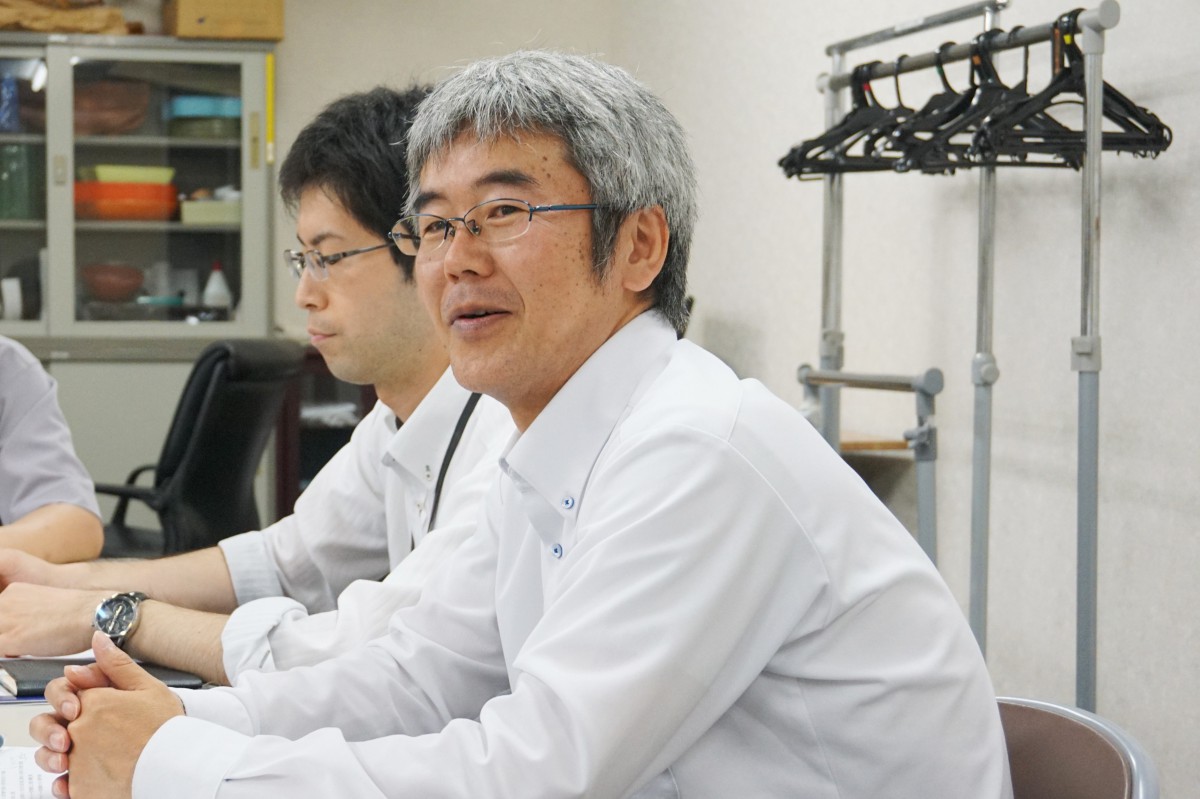

この日の発表者は、株式会社サンドラッグファーマシーズ サンドラッグ相模原淵野辺薬局の管理薬剤師、新宮利夫(にいみや・としお)さん。株式会社サンドラッグファーマシーズ調剤マネジャーの斎藤健太(さいとう・けんた)さんも同席し、発表に加わります。「薬局が関わる在宅の流れ」というタイトルで配布された資料をもとに、新宮さんからプレゼンテーションが始まりました。

プレゼンテーション「薬局が関わる在宅の流れ」

新宮さん(以下、新宮):今日の勉強会を通して、薬剤師が在宅でどう関わっていて、何ができるのかということを皆様に知っていただきたいと思っています。普段薬局の中にいることが多く外に行く機会が少ないので、具体的な事例や課題については不十分な点が多いです。もしよろしければ、「あそこの薬剤師がこんなことやっている」「こういうことができるんじゃないか」といったアドバイスがいただければと思います。

1.在宅の導入例

以下の3つがあります。

① 医師主導による提案

医師からの依頼や、処方箋に記載されている「訪問の指示」を受けて依頼されること

② 薬剤師主導による提案

薬局に患者さんから相談があり、自宅に伺い環境や内服状況を把握して、薬剤師から医師に在宅導入を提案すること

③ 多職種主導による提案

ケアマネジャーや訪問看護師の方から、「薬が余っている方がいるので行ってほしい」という依頼によるもの。これが一番多いように思います。

2.費用

介護保険の認定を受けていることが前提ですが、現在は1回の訪問につき507単位(※取材は7月なので改定前の値)なので、一割の方であれば507円、二割の方であれば1,014円の負担となります。訪問は基本的に月4回まで、つまり一割負担の方で507円×4回で2,028円の負担が発生します。薬剤師の訪問サービスはケアプランに含まれる介護保険内のサービスですが、サービス利用限度額(区分支給限度基準額)には含まれません。

3.在宅導入ケースの共有

ここで介入事例を挙げます。昨年、ケアマネジャーと訪問看護師から「残薬が多いので訪問してほしい」という相談を受けました。独居で薬が一包化されていなかったこともあり、介護スタッフの方だけでは薬剤管理が難しいとのことでした。実際訪問して薬を保管している引き出しを開けてみると、予想通りたくさんの薬が出てきました。薬を飲み忘れてしまったり、どう飲んでいるのをご本人が把握していない現状があり、その結果どんどん残薬が増えていったことがわかりました。この方への介入として、お薬カレンダーの購入と薬の一包化を提案・導入したところ、服薬に問題がなくなり、症状も安定しました。薬剤師が入ることで解決できたケースなので、同様の方がいらっしゃったら相談していただけるとお力になれると思います。

今回薬剤師が訪問・介入したことを整理すると以下の3つとなります。

① 一包化の提案と一包化に適した薬剤への変更

一包化にあたり、できる薬・できない薬があるので、代替のものに変えられるものは剤形変更するなどして対応し、一包化を実現しました。

② 残薬調整

この方には痛み止めが1日3回の用法で処方されていましたが、痛い時だけ飲んでいたため残薬が多い状況でした。医師に用法の確認をしながら新たな処方はせず残薬を内服し、今はかなり残薬が減っている状況にまで改善しました。

③ 残薬から副作用を確認し、医師に中止を依頼

残薬が起こる理由は「飲み忘れ」以外にもあります。別の薬局でもらっていた薬の残薬に気付き、ご本人に話を聞くと「これを飲むと手が震える」という理由で、自己判断でやめていたことがわかりました。副作用が出ていたんです。その後、主治医とも話し合いの場を設け、その薬は中止となりました。私たちも薬局で薬を渡すだけでは見えないことがより、訪問によって見えるようになったので、介入する価値があると考えています。

4.薬剤師が在宅に関わるメリット

① 残薬調整

薬を飲んでいない方、飲めていない方がたくさんいらっしゃるのは事実です。私たちの薬局でも「余っているお薬を持ってきてください」と言うと、大量に持ってくる方がいらっしゃいます。こういう方たちは私たちが介入すると残薬がかなり減らせるので、メリットになると思います。周りにいらっしゃいましたら、お声かけください。

② 服薬環境の調整

お薬カレンダーを活用した薬のセッティング、一包化の提案・実現、薬の剤形変更などがあります。訪問し自宅環境を見て、その方に合った方法を提案します。

③ 処方後の変化の発見

副作用を含め、処方後に起こったことを身近に感じられるため、主治医に処方提案をしやすくなるメリットがあります。先ほど事例で紹介した方も、薬局の窓口では残薬や副作用の話を一切していませんでした。私としてはかなりコミュニケーションとったつもりだったのですが・・・結局、訪問して初めてわかったので、介入する意味があったと感じられたケースだったことからお話しました。副作用の出現やなぜ飲めなかったのかがわかって初めて、医師に処方提案ができるように思います。看護師さんが残薬を見つけたとしても、薬剤師を通して疑義照会するのは大変なので、我々薬剤師が入ることでスムーズにいくと思っています。

④ 訪問によるフィードバック

用紙はあるものの、どのような内容が求められているのかまだ理解していない部分があるので、薬剤変更の報告や訪問レポートはもちろん、皆さんから「これを教えてほしい」「こういうことが知りたい」といったアドバイスをしていただければと思います。

⑤ 介護者へのアドバイス

ご本人だけではなく、介護者の方に提案をしていて、内服薬の飲ませ方や保管方法などのアドバイスを行っています。

5.薬剤師の今後の課題

最後に、在宅薬剤師としてどのようなアプローチができるのかという課題があります。ただ、私たち薬局が何を必要とされているのかわからない部分があるので、この場で意見をいただきたいと思います。

*****************************

新宮さんからのプレゼンテーションが終わり、ここから参加者による質疑応答が始まります。これから在宅に力を入れていきたいものの、何から始めたらいいのか戸惑うお2人に、参加者からどのようなアドバイスがあるのでしょうか?

医療連携室看護師長:残薬調整されているということですが、残薬調整は、残薬が生じた背景を把握して、その解決策を見出していくことですよね?残薬がたくさんある場合、「次の処方は不要」ということになります。そういう場合の医師への連絡は具体的にどのようにされているのでしょうか?

新宮:基本的には疑義照会ですね。

医療連携室看護師長:病院の薬局を通してですか?

新宮:本来は処方した医師に連絡しますが、「薬局経由で可能」といった約束ごとを交わしていれば、薬局への連絡でも大丈夫です。渕野辺総合病院については残薬は後で報告するというケースもあり、病院も了承していますが、基本的には医師に話が通っている状態であれば、残薬調整は可能です。

いかにして薬剤師が訪問するメリットを感じるか

渡辺看護部長:私からも質問させて下さい。今、サンドラッグさんで実際に訪問しているケースはどのくらいあるのでしょうか?

新宮:現状ではまだ少ない件数です。求めに応じて受け入れる体制は整っていますが、なかなか(患者様に)抵抗があるというか・・・。

渡辺看護部長:抵抗なのか、認知されていないのか、今いろいろメリットを挙げていただきましたが、そのメリットがまだ実感としてない。一回500円もしくは1,000円負担というのがやはり大きいのでしょうか。プラスになってしまう500円ですが、例えば残薬があって「次回その薬は処方不要」となったら薬代はかからないわけですよね? 一割負担だとして、その薬の自己負担が500円だとすると、「薬剤師さんに来てもらうことで500円払うけれど、結局プラスマイナスゼロになりますよ」など、患者さん側のメリットをお知らせしてみてはどうでしょうか?薬剤師が入ることによって薬の負担金が減るとか、副作用を早く見つけてもらえるといったこともあわせてお知らせしたいですね。他には、例えば日常生活に密着している下剤の飲み方の提案ですね。その人の生活状況を把握した上で、下剤の使い方ついて、どういう薬の種類だと効果があるのか、というような、その方に合った薬剤師の活用方法がもう少し患者さんや家族にアピールされると、「来てほしい」という行動になるんじゃないでしょうか。

また、病院で処方が出た場合、病院から「この薬局がいいですよ」という誘導はできませんから、患者さんが自分で薬局を探さなければなりません。もし自分で行った薬局が訪問に対応していなければ先に進めなくなってしまいます。この患者さんには訪問が必要だという時に、ケアマネジャーを通して「この人は訪問して薬管理した方がいいかもしれませんよ」とアクション起こしても、その薬局に患者さんが行かなかったらどうしようもないですし・・・。どの薬局が訪問に対応しているのか、何かわかる情報はありますか?

ケアマネジャー:訪問に対応している薬局の一覧表が出ましたよね。

新宮:そうですね。

ケアマネジャー:訪問診療で医師が、訪問看護で看護師が来て、ヘルパーさんも入っているところにさらに薬剤師さんが入ってくださったことがありました。ずっと便秘で苦しんでいた利用者さんですが、本当に排便のコントロールって大変で、その3職種に加えて薬剤師さんが入っていくと、この薬だと効きすぎで、この薬だと脱水傾向になる・下痢するということをカンファレンスして、便秘薬の調整方法や飲み方をわかりやすく説明してくださったことがあって、とても助かった経験があります。ご本人はもちろんご家族も喜んで「薬剤師さんがいてくれてよかったなぁ」と言われましたね。

また、私はケアマネジャーをしているので書類に関わる機会が多くあります。薬剤師さんが訪問する場合、介護保険の「居宅療養管理指導」に基づいていると思いますが、この場合は必ず報告書も書かなければなりません。でも、薬剤師さんからの報告書は、こちらが請求しないと来ないパターンが多いんです。中身を見ると「〇月〇日に訪問して、この処方をセットしてきました」という簡単なものですが、それだけでもいいので報告は欲しいと思っています。それがあるとこちらからも「薬のこんなことで困っています」という返事ができるので、そこを活用するともっとコミュニケーションが広がると思います。私が勤務している施設はデイサービスも併設されていて、デイの看護師さんがお薬が飲めていない方がいるとわかると、薬局に薬剤相談をしてくれて、その結果を「ケアマネさんに伝えておきますね」と話してくれることもあります。

渡辺看護部長:高齢者は膝が痛かったり腰が痛かったり、あちこち痛いことが多いので、鎮痛薬の使い方について、自宅での生活様式を見ながら提案できることはきっとあるような気がします。眠剤もそうですよね。眠剤を飲んで寝てみてどうだったのかを気にしたり、眠剤の服用がQOLを下げていることもありますから、けっこう重要だと思いますね。

ケアマネジャー:訪問すると「この人は朝11時じゃないと起きない」ということも分かると思うので、朝食後薬をいつ飲めばいいかをアドバイスしてくださるといいですね。「僕は朝ごはん食べないから朝の薬は飲んでない」という感覚の人もいらっしゃいますから、訪問することの意義はそういうところにあるんだろうなと思いますね。

渡辺看護部長:本気で入っていただくと医療費削減につながると思います。医師が残薬を知らずに処方しているとなると、無駄な調剤がどれほど多いのか・・・。患者さんは薬を飲み切れないし、知らない間に副作用で内服を自己中断していても困りますし。

新宮:確かに「朝ごはん食べないので朝の薬は飲みません」という話は、通常の処方箋対応でもよく言われることです。本当に朝食後でなければいけないものもありますが、そうでないものもありますから、その場合は「昼食後に飲んで下さい」などと伝えることができます。

【後編】につづく。