メディカルサポネット 編集部からのコメント働き方を改革するには、まずどんな働き方をしているかを正確に把握する必要があります。新しいことを始めるにあたって拒絶反応を起こす人、医療以外の事務作業には無頓着な人など、さまざまですが、自分の時間の分類・管理は貴重なデータになります。活かせるデータとなるよう、仕分けルールに協力しましょう。 |

全国自治体病院協議会(全自病)は15日に開いた記者会見で、医師の労働と自己研さんに関する考え方をまとめたことを明らかにした。厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」での議論を踏まえて「目安」として整理したもので、文書として会員病院へ既に配布している。【松村秀士】

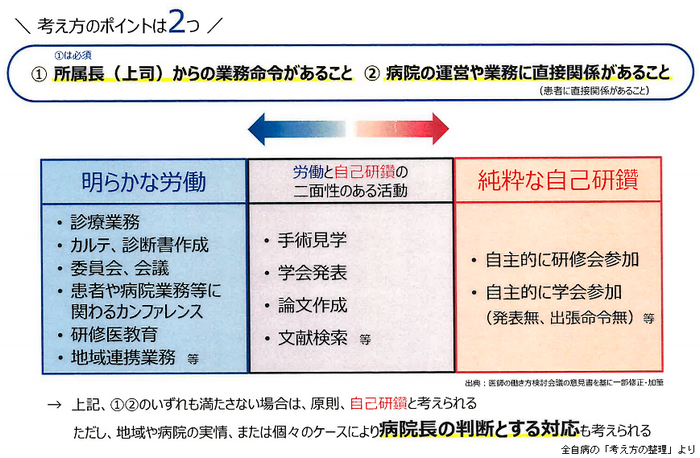

考え方の整理では、医師の労働について、▽所属長や上司からの業務命令がある▽病院の運営や業務、患者に直接関係がある―ことに該当する場合だと説明している。一方、この2つのいずれも満たさない場合は原則、自己研さんに該当するが、地域の病院の実情や個々のケースによっては、「病院長の判断とする対応も想定される」としている。

具体的な事例も示しており、診療業務やカルテ・診断書の作成のほか、委員会や会議、病院業務などに関するカンファレンス、研修医教育への参加は「明らかな労働」と指摘。これに対して、研修会や学会への自主的な参加については「純粋な自己研さん」と位置付けている。

また、「労働と自己研さんの二面性のある活動」として、手術の見学や学会発表、論文作成、文献検索などを挙げているが、所属長や上司からの業務命令などがなく自主的な活動であれば、これらも「自己研さんと考えられる」としている。

■ICカードなどで適正な時間管理を

考え方の整理では、ICカードや勤怠管理システムの活用などにより、医師の勤務時間を適正に記録する必要性を強調している。

自己申告制で勤務時間を把握する場合については、自己申告によって把握した勤務時間と、入退出記録やパソコンの使用時間などで把握した在院時間との間に著しい乖離があるときには、実態を調べた上で、所要の勤務時間の補正をする必要があるとしている。

このほか、自院が「三六協定」を締結しているかどうかを確認するよう求めている。

出典:医療介護CBニュース