関連記事一覧

◆資料ダウンロード◆2026年卒 薬学生就職活動意識調査(2025年2月実施)

2026年卒 薬学生就職活動意識調査(2025年2月実施)

★

★

★

★

★

5

~菊地雅洋の一心精進・激動時代の介護経営~Vol.5

待ったなしの介護生産性向上

★

★

★

★

★

5

【5/30開催オンラインセミナー】激震の財務省提言と介護保険制度改正の行方

★

★

★

★

★

5

◆資料ダウンロード◆マイナビ独自調査【介護職白書2024年度】

介護職員976人のリアル 労働・雇用実態調査

『介護職白書2024年度版』~介護職の「労働実態」「就労・転職志向」とは?~

『介護職白書2024年度版』~介護職の「労働実態」「就労・転職志向」とは?~

★

★

★

★

★

5

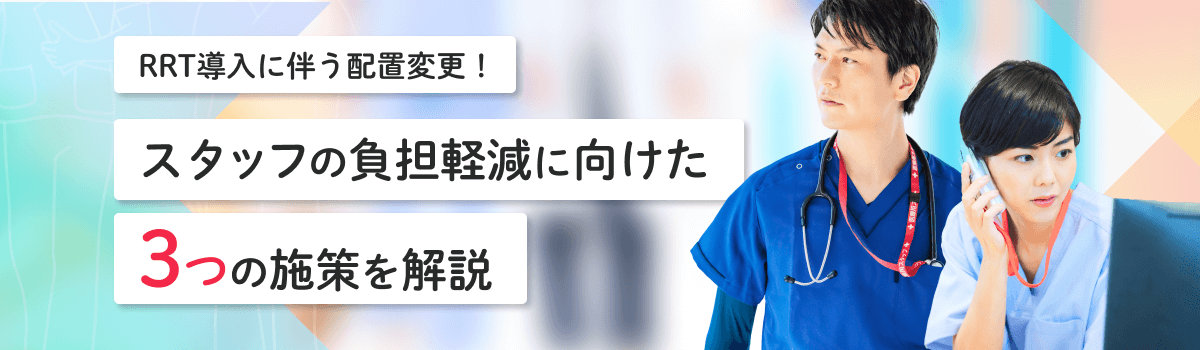

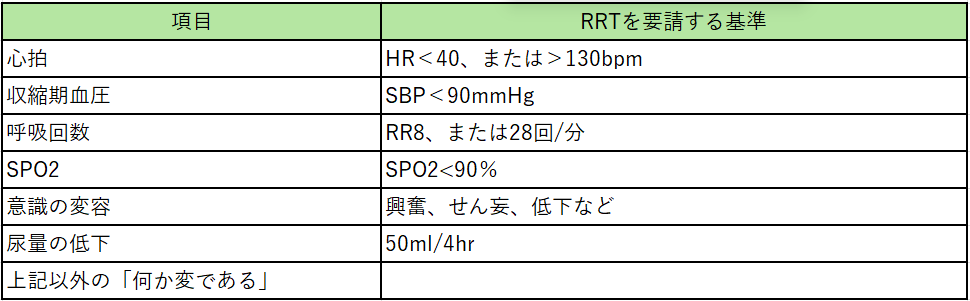

現場で役立つ!看護マネジメント入門

第3回 看護マネジメントに欠かせない能力(後編)

★

★

★

★

★

5

対面型セミナー

『アンケートから見えた現場の本音。人材育成のスペシャリストが採用成功と効果的な人材育成方法を解説!』

を開催します!

『アンケートから見えた現場の本音。人材育成のスペシャリストが採用成功と効果的な人材育成方法を解説!』

を開催します!

★

★

★

★

★

5